每當想對孩子說「不」的時候,換成這個詞吧!

對孩子說「不」與說「可以」的區別,

是一種思維模式的差異。

「寶貝,你可以……」這句話背後,

隱藏的是一種成長型的思維模式,

意味著這個世界是歡迎孩子探索的,

是鼓勵孩子不斷挑戰、不斷學習的。

廣告-請繼續往下閱讀

很多孩子的成長過程中,媽媽經常對孩子說「不」,即使說上上百遍,效果往往還不咋地。

孩子身上彷彿都有個開關,能自動過濾這些「不」,老早就免疫了。結果就是,你在一邊喊,他在一邊鬧。

有沒有更好的辦法呢?其實有一個平凡的詞——它甚至是一個有魔力的詞,對孩子不專制不縱容,比說「不」好多了。

這個詞就是——「可以」。

01

記得有一次,我帶孩子去她叔叔家裡玩。孩子渴了,拿小杯子到飲水機前,準備接水喝。

通常熱水的那一邊裝了一個防燙裝置,孩子是按不動的。但叔叔家的孩子大了,熱水那一邊一按就可以出水。

可孩子不明所以,正準備伸手去按。幸好我眼尖看見,對她說:「寶貝可以從這邊接水,這邊是冷水,那邊是熱水,會燙。」

孩子聽完,停住想了一下,然後,從冷水處接了杯水,就默默地走開了。

廣告-請繼續往下閱讀

一次危機,就這樣悄悄化解了。要知道,如果我張嘴說的是「不要動飲水機」,依她這段時間動不動就「暴起」的特點,她一定會把杯子一扔,趴在地上哇哇大哭。

為什麼小孩都不接受「不」?

心理學有個非常有名的「粉紅大象」實驗:請閉上眼睛,接著,和自己默念3遍:

「不要想像一隻粉紅色的大象!」

「不要想像一隻粉紅色的大象!」

「不要想像一隻粉紅色的大象!」

然後,睜開眼睛,你發現眼前的是什麼呢?

人類的大腦機制決定了,對孩子說「不」,孩子往往會對「不」的內容更印象深刻。有時,甚至還會激起孩子的逆反心理,越不讓幹越要幹。

而「可以」這個詞,一說出來,首先就讓孩子覺得,父母和自己,是站在同一陣線的,是接納自己、尊敬自己的。

「可以」還意味著,孩子才是主動,它讓孩子覺得自己擁有特權,更願意去做。

廣告-請繼續往下閱讀

廣告-請繼續往下閱讀

02

最近在一本書上,還看到了一個小故事:

小玉媽媽帶小玉去郊遊,很多小朋友在水潭邊玩水。在下游沒什麼人的地方,傳來了一位爸爸對兒子的吼叫聲,「不可以拿石頭往水裡扔!」

兒子聽到爸爸的話,立馬把手縮了回來,可是爸爸一扭頭,他又忍不住,把手裡的石頭,扔進了水裡。

爸爸看見了,非常生氣,開口就是一頓罵,罵了足足兩分鐘,而孩子一直哭個不停。

整個過程,爸爸還故意很大聲,有意讓周圍的家長、小孩都能聽到。

小玉很不解地問媽媽,「為什麼不可以往水裡扔石頭呢?水裡又沒人。而且,石頭本來就是在水裡的呀,這又不會破壞環境。」

小玉的問題,讓媽媽也答不上來了。媽媽不禁開始思考,生活中,我們給孩子下的各種禁令,自己真的能說出道理麼?

想想也的確如此,禁止,是最簡單的管教辦法,可更多的時候,我們說的「不」,深究原因,其實並不是為了小孩,而是為了我們自己。

廣告-請繼續往下閱讀

為了自己方便而設的「不可以」

不要踩水、不要玩沙、不要亂摸亂爬……其實,我們真正害怕的,是孩子弄髒了自己,我們清洗、整理起來會很麻煩。我們不喜歡的是這些行為帶來的後果,而非這些行為。

為了他人觀感而設的「不可以」

不可以不分享、不可以動來動去、不可以吵到阿姨……這一類口頭禁令,看起來是對孩子的要求,實際上是說給別人聽的,期待著別人對自己管教的理解。

為了解決自己的焦慮和擔心而設的「不可以」

不要爬樹、不要跑太快……父母可能不擅長運動,或者個性比較謹慎、保守,因此擔心孩子的安全,禁止孩子參加一些活動。其實,你不擅長的東西,或許正好是孩子喜歡和擅長的。

孩子,天生對世界充滿好奇和興趣,很多在我們眼中「不」的事情,對他們而言,正是探索和認識這個世界的一種方式。

一句「不可以」,可以直接幫大人省下不少麻煩。但是,孩子也失去了嘗試與學習的權利,失去了了解自己的能力、個性與興趣的機會。

因此,每當我們想說「不」的時候,問問自己「不」背後的真正原因,會發現很多「不」真的可以不必說了。

不為了禁止而禁止,孩子才會帶給我們意想不到的驚喜。

03

既然要多說「可以」少說「不」,那具體怎麼做呢?

1)讓孩子做選擇題

當我們確實需要限制孩子的一些行為,那麼,盡量讓孩子做選擇題。用可以做的,去代替不可以做的,孩子更願意接受。

比如該回家了還是不肯離開滑梯,不說「不可以」,而說「你可以再玩一會兒,3分鐘還是5分鐘?」

想吃糖?不說「不可以」,而是從具體的場景入手——如果孩子是飯前想吃,我們可以說:「還有15分鐘就要吃飯咯,如果你現在很餓,可以吃,那是吃一顆還是吃兩顆?」

2)衝突時跟孩子協商

當跟孩子發生衝突,嘗試放下一定要說服孩子的執念,尊重孩子的需求,努力尋找一個大家都可以接受的解決辦法。你會發現,孩子其實很好商量。

有天,孩子突然說要去公園玩,但我實在沒空,於是,跟她商量:「當然可以啦,媽媽這兩天要趕著寫文章,等到這週六,爸爸媽媽再陪你一起去好不好?還可以叫上姐姐一起玩呢!就像上次一樣。」

雖然孩子現在還搞不明白週六是哪一天,但一想到可以和上次去公園一樣,爸爸、媽媽、姐姐都陪在身邊,就覺得可以接受了。當然,我們要做信守承諾的父母。

3)在遊戲中讓孩子合作

孩子會發脾氣、鬧情緒、不配合,我們可以換個思路,通過遊戲的方式去表達,在樂趣和正面肯定中,孩子會更願意合作。

比如孩子不想洗澡,我會跟她說:「那我們可以拿上你的小黃鴨,去澡盆玩潛水。」孩子立馬屁顛屁顛去拿小黃鴨了;

廣告-請繼續往下閱讀

孩子不願收玩具,我是這麼說的:「那你可能需要先吃一顆'大力丸',就會變得很有力氣了,可以一口氣把所有玩具收完!」

然後,我聲勢浩大地開始變魔法,變給她一顆「大力丸」,孩子歡快地開始收玩具了。

其實,說「不」與說「可以」的區別,還是一種思維模式的差異。

「寶貝,你可以……」這句話背後,隱藏的是一種成長型的思維模式,意味著這個世界是歡迎孩子探索的,是鼓勵孩子不斷挑戰、不斷學習的。孩子是主動方,而不是被限制者。

而說「不」,更多的,是一種固定型思維模式,孩子感覺到的,是一個世界的封閉和危險。

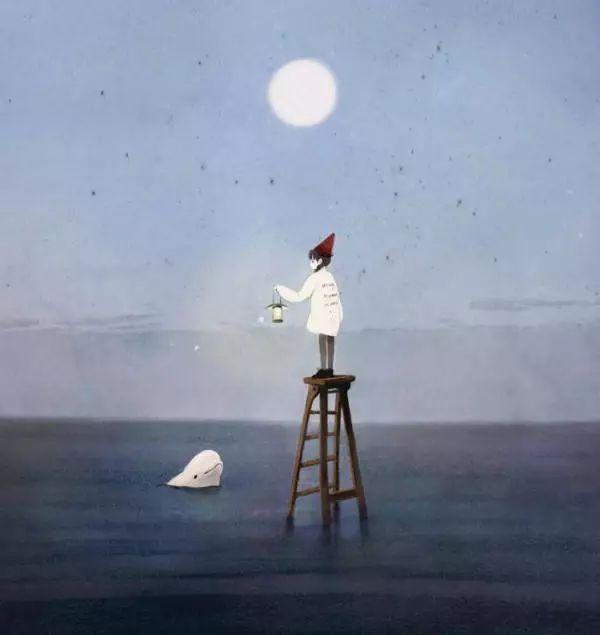

我們把孩子帶到這個世界,是想讓他透過自己的眼睛去眺望,去感受,去體驗,形成他獨有的經歷,寫進他的自我。

誰也不希望,我們的孩子,一顆純淨的心被「不」字填滿。

(via:長頸鹿媽媽)